「越瓜」是一種較少出現在市場上的瓜類作物,在眾多冠以「瓜」字的農產品中,顯得格外低調。由於其主要透過盤商大量收購,再送往加工廠製成罐頭產品,因此鮮少流入一般零售通路。越瓜原產於中國南方與東南亞等亞熱帶地區,屬於季節性作物,不適宜在冬季生長。在臺灣早期以自耕自足為主的農業社會中,遂成為瓜類家族中較為人所忽略的一員。

隱藏在飯桌上的滋味,越瓜原來就是醃瓜!

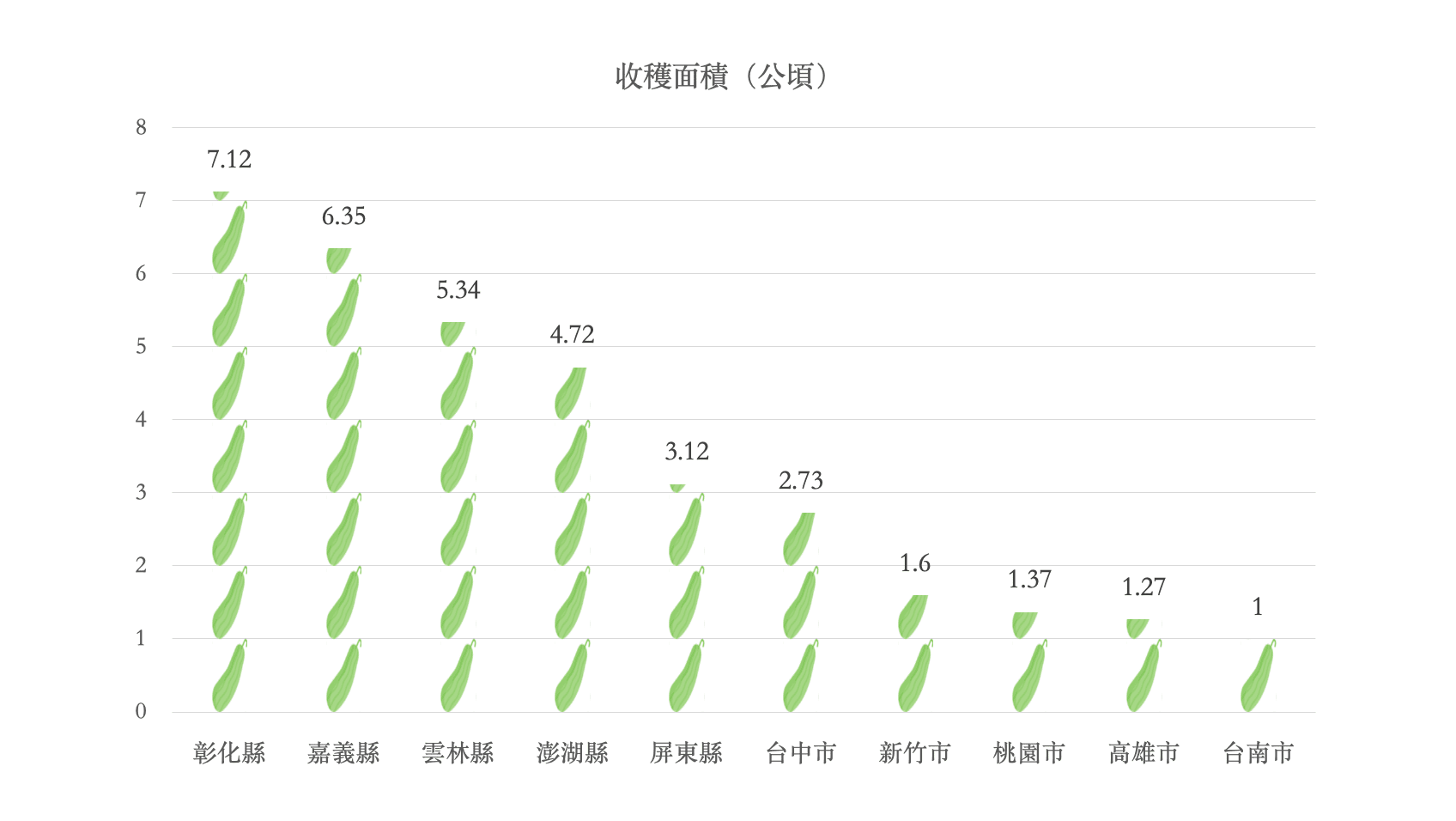

根據農業部統計,嘉義地區的越瓜種植面積位居全台第二,然而近年來耕地面積逐漸縮減,使得位於嘉義布袋的越瓜田顯得格外重要。益源桑葚老闆莊金輝向我們分享,在外縣市參加市集時,常有民眾對越瓜感到陌生,甚至不清楚從何處購買這項作物。

雖然越瓜在現代人的生活中,並非頻繁出現,但對許多人來說,卻是令人難以忘懷的一道家鄉菜。因為瓜菜類飽含水分,不利於久放,大多會以醃瓜、蔭瓜仔、醃瓜脯等醃漬食品的形式出現,早期家中將越瓜作為配飯、配粥的絕佳小菜,為飯桌上的人們增添了不少酸酸鹹鹹的滋味。

瓜類來找碴,你分辨得出相異之處嗎?

「瓜」同時角逐水果界和蔬菜界的地位,光是水果類就由西瓜、木瓜、哈密瓜佔有一席之地。但是,瓜類在蔬菜界的種類繁多,包括小黃瓜、黃瓜、苦瓜、佛手瓜、冬瓜、南瓜、瓠瓜、胡瓜、絲瓜、越瓜、櫛瓜等等,對大眾來說並非所有品種都容易分辨。因此,這次特別選出四位瓜字輩選手,讓我們一起看看它們的差異吧!

【胡瓜】果實呈圓柱形,通常表面帶有刺,因此閩南語又稱胡瓜為「刺瓜」,成熟時為墨綠或黃綠色。

【絲瓜】表皮粗糙且有幾條墨綠色的縱溝,果實中的纖維尚未成熟時,可作為蔬菜食用,成熟形成的絲瓜絡則可作為菜瓜布。

【越瓜】果實呈長形,瓜皮分為白色或綠色,瓜肉則有白色或淡綠色,常用來製作成醃瓜脯等醃漬食品。

【櫛瓜】櫛瓜外型多元,形狀從長條狀到圓弧狀皆有,顏色則分為深綠色、淺綠色、黃色以及綠色帶淺色條紋等,口味也有所差異。

即使瓜類蔬果有百百種,但從它們的根、莖、葉、花、果實等細節還是能發現相異之處,下次不妨到菜市場或蔬果行尋找越瓜的蹤影吧!

參考資料

農業知識入口網。農漁產地圖-越瓜。行政院農委會農糧署。

延伸閱讀

拾間農忙實錄,與越瓜的初相遇

面對雨水,農民如何拾起與天地的共存之道

推薦商品

-

產地直送|新鮮越瓜|嘉義布袋

NT$ 425 – NT$ 925價格範圍:NT$ 425 到 NT$ 925 -

拾間專區|古早味越瓜脯|瓜仔脯|Fine food好呷覓|嘉義布袋

NT$ 80